Скелеты в шкафу. Экзистенциальная копилка

суббота, 8 октября 2016 г.

четверг, 16 июня 2016 г.

пятница, 10 июня 2016 г.

Русское

Во время большой дискуссии между членами Комитета 25 января Константин  krylov Крыловотметил, что государство является национальным при полном соблюдении трёх обязательных условий: сосредоточения в руках национального большинства денег, власти, и его (нац. большинства) культурного доминирования. Несмотря на эфемерность последнего фактора, он не менее важен, чем «связи и бабло». Ведь именно культура — как набор поведенческих установок и их регулятор — задает нюансы отношения к первым двум вещам.

krylov Крыловотметил, что государство является национальным при полном соблюдении трёх обязательных условий: сосредоточения в руках национального большинства денег, власти, и его (нац. большинства) культурного доминирования. Несмотря на эфемерность последнего фактора, он не менее важен, чем «связи и бабло». Ведь именно культура — как набор поведенческих установок и их регулятор — задает нюансы отношения к первым двум вещам.

krylov Крыловотметил, что государство является национальным при полном соблюдении трёх обязательных условий: сосредоточения в руках национального большинства денег, власти, и его (нац. большинства) культурного доминирования. Несмотря на эфемерность последнего фактора, он не менее важен, чем «связи и бабло». Ведь именно культура — как набор поведенческих установок и их регулятор — задает нюансы отношения к первым двум вещам.

krylov Крыловотметил, что государство является национальным при полном соблюдении трёх обязательных условий: сосредоточения в руках национального большинства денег, власти, и его (нац. большинства) культурного доминирования. Несмотря на эфемерность последнего фактора, он не менее важен, чем «связи и бабло». Ведь именно культура — как набор поведенческих установок и их регулятор — задает нюансы отношения к первым двум вещам.

Пикантная деталь современной российской культуры кроется в том, что её авангард — russian contemporary art — по своей сути есть акт принципиально антирусский: от уродливых инсталляций уродливых художников вПермской кунсткамере государственном Пермском музее современного искусства до «перфомансов», раскинувшихся от продуктовых магазинов до центра Москвы.

Инсталляция «Blue Cities» кандидата искусствоведения, члена Союза художников России, «Тани» «Антошиной». Контраст от соседства с репропродукцией монументального полотна «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения» кисти Ильи Репина, видимо, должен нагнетать «саспенс» и усиливать «мэсседж». Фотография взята с сайта автора.

Как могло получиться, что вместо тысяч талантливых художников, писателей и артистов, у которых «луковки» православных церквей вызывали бы в самом радикальном случае равнодушие — «неинтересно» — творческое поле захватили Они — Другие (в смысле филосовской категории), трепетно собранные со всех поплесневелых периферийных углов губастым ценителем искусства из солнечной Молдавии, назначенным сверху «смотрящим по культурке». Как пиявки в баночке, для которых пресловутые «луковки» — лишь гниющее сырье, к теплой жиже которого так приятно присосаться, набросив на этот рой червей грязную тряпку федеральной целевой программы.

Продолжая этот разговор на языке символов и образов (что будет позволительно, раз уж мы говорим о культуре), текущее положение вещей напоминает Росянку (символично созвучную с «россиянкой»), у которой нет ярких, красивых цветков, которая не несет плодов, у которой есть лишь липкие щупальца, постоянно ищущие чем бы поживиться (символично напоминающие современное российское устройство).

Продолжая этот разговор на языке символов и образов (что будет позволительно, раз уж мы говорим о культуре), текущее положение вещей напоминает Росянку (символично созвучную с «россиянкой»), у которой нет ярких, красивых цветков, которая не несет плодов, у которой есть лишь липкие щупальца, постоянно ищущие чем бы поживиться (символично напоминающие современное российское устройство).

«Российская Федерация и её 666 национально-культурных автономий». Слизь, холст, Россия. Наши дни.

Существующий сегодня антагонизм «творческой интеллигенции» и «простого народа» — чисто советское изобретение. А сегодняшняя РФ — это далеко не Россия, поэтому логично рассматривать происходящее через призму СССР, где профессиональные террористы во власти (буквально) спроецировали своё видение мира с блатными, «малиной» и опущенными на всё население всей страны. С четким разделением между простыми работягами и колхозницами и политической, экономической и силовой элитой — Номенклатурой — вышедшей из евреев, грузин и латышей и перешедшей в «новую историческую общность».

Кислота интернационализма, почти сто лет разъедающая кожу русского человека, приучила его думать об интеллигенции универсальными, общими категориями. Какое представление об «интеллигенте» бытовало в эпоху развитого социализма? Шуганый, тщедушный очкарик, замкнувшийся на своих книжках, «чужой».

Справа — простой мужик «от земли», слева — вшивый интеллигент в очочках.

Достижения людей культуры, науки, искусства нас тоже приучили воспринимать как общее, мировое наследие. А раз общее — то и «не наше». Да, периодическую систему химических элементов составил Менделеев. Но разве свойства атома меняются от того, находится он (атом) в России или в Англии? Вот и получается, что «русской» науки нет — есть «мировая». Вроде бы правильно. «Но есть нюанс».

Интеллигент, создавая продукты интеллектуального труда, уже не просто «зарабатывает» — жене на цветы, детям на мороженое — он разрабатывает комплексы смыслов, формирующие общественный каркасс; вылепляет из хаотической массы народных привычек, суеверий, наклонностей стройные наборы поведенческих установок — создает культуру; программирует культурные коды.

И речь здесь не только о художниках-писателях-режиссерах и других работниках «свободных» профессий, которые с высоты своего морального авторитета (который должен быть реальным, а не медийным, здравствуйте, Ксения Анатольевна и Тинатин Гивиевна) имеют право объясняют «что такое хорошо и что такое плохо» и буквально показывают и рассказывают что думать, что говорить, и что делать. Когда Павел Дуров — создатель самой популярной социальной сети в России и на Украине — набрал достаточный общественный вес, он начал активно декларировать свои либертарианские политические взгляды.

В мире, где homo homini lupus est, а самая устойчивая (до сих пор) система общественной организации — национальное государство — интеллигентом человека делает понимание своей роли и места в общественной иерархии, понимание самого существования этой иерархии, понимание необходимости её существования. Поэтому интеллигент — это всегда «человек на службе». А интеллигенция может быть только национальной, сколько бы и каких паспортов не лежало в кармане.

Украинская национальная интеллигенция

Русская национальная интеллигенция

Более того, без национальной интеллигенции не может быть самой нации. Этносы, кланы, тейпы, даже народ — да, могут существовать, но придать аморфной людской массе субъектность — то есть сорганизовать, объединить и направить — может только массовый национальный think tank.

Продолжая разговор языком символов и образов: «Бесформенная народная масса ощеривается культурными шипами, попав в поле влияние национальной интеллигенции».

В мире ограниченных ресурсов, где солнце светит всем, но мест под солнцем для всех никогда не хватит, власть над умами неизбежно будет захватываться. Вопрос лишь в том — своей ли национальной интеллигенцией, или чужой, а значит — враждебной.

Если человек этого не понимает, или этого не признает, то будь он хоть многократно образован, эрудирован, или начитан, он лишь дурак, полезный в чужих целях. Потому что в мире, где «всеобщее равенство и братство» — лишь ширма для операций по отбору собственности — разговор с «универсальных», «общечеловеческих» позиций — это заговаривание зубов, пока чужая рука тянется к твоему бумажнику. Но что взять с одного человека? Многим ли поживишься? «А вот РОССИЯ.Ого-го <…> Один Норильск чего стоит. А алмазы? А нефть? А многомиллионный рынок? В виде слизняка зверушка с такой пищевой ценностью просуществует секунд 30. С панцирем — 2 минуты. Поэтому у крупных социальных организмов есть специальные приборы для сопротивления реальности: рога, жала, клещи, иглы. Или, говоря языком социологии, у них есть свой правящий класс. Класс этот не пашет, не сеет, а существует в виде всякого рода бесполезных наростов. Знаете, как на гусенице ядовитые волостки. Гусеница горбится, траву жрёт, у себя на спине этих сорняков выращивает. Но конкуренция не дремлет. «Не взяли в лоб, возьмём пропагандой». Появляются книжки с картинками, где объясняется что никаких рогов и клещей государству не надо, что надо эти рога-клещи выломать с корнем <…> Вот РЕАЛЬНАЯ цель ЛЮБОЙ социальной демагогии. «Побрить гусеницу.» (  galkovsky 16. ЗАЧЕМ БРЕЮТ ГУСЕНИЦ).

galkovsky 16. ЗАЧЕМ БРЕЮТ ГУСЕНИЦ).

Если человек этого не понимает, или этого не признает, то будь он хоть многократно образован, эрудирован, или начитан, он лишь дурак, полезный в чужих целях. Потому что в мире, где «всеобщее равенство и братство» — лишь ширма для операций по отбору собственности — разговор с «универсальных», «общечеловеческих» позиций — это заговаривание зубов, пока чужая рука тянется к твоему бумажнику. Но что взять с одного человека? Многим ли поживишься? «А вот РОССИЯ.

galkovsky 16. ЗАЧЕМ БРЕЮТ ГУСЕНИЦ).

galkovsky 16. ЗАЧЕМ БРЕЮТ ГУСЕНИЦ).

Так почему же массовой (а нужна именно массовая) русской национальной интеллигенции нет?

Потому что настоящую, естественную русскую элиту убили в 1917 году. Затем, «по нужде», накрепалиискусственнуюнаучно-техническую псевдоинтеллигенцию, чтобы кто-то мог разобраться, какой стороной ставить советского рабочего к американскому станку (выменянный на русские золото и зерно), чтобы во время войны точить болванки для снарядов по 16 часов в день. Для того, чтобы рабочий и колхозница могли культурно расти (а иначе пи**ец) разрешили идеологически верное искусство. После Победы все эти квази-антиллектуалы поставили в один ряд русский национальный пафос, тактически использованный для мобилизации населения, с необходимостью гнить в ватнике на Колыме, и совершенно не оценили весь передовой акционизм Леонида Ильича (см. «Бульдозерная выставка»). В России 90-х единицы профессионалов смогли эмигрировать, но большинство «инженеров» и «культурных работников» — для многих уже не абстрактное «облако предков», а настоящие, живые — «наши матери и наши отцы» — оказались на грани выживания, намертво зашив внутри себя иступляющую ненависть к «проклятой России» — теперь то уже точно, вне всяких сомнений, русской. (Более подробно в материале «Русские против мумий: саркофаг — вокзал — Египет!»)

Потому что настоящую, естественную русскую элиту убили в 1917 году. Затем, «по нужде», накрепалиискусственную

Но почему же многое из того, что издевательски враждебно России — будь то СССР, или другие явления, события, люди, действия, сознательно или нет несущие откровенно анти-русский характер, со временем неизбежно начинают ассоциироваться с Россией, начинают выглядеть как русское?

Ярчайший пример: воинствующие русофобы сносят главные символы москальской оккупации — памятники «русскому» Ленину.

На протяжении всего тысячелетнего пути Россия пыталась создать вокруг своего исторического ядра защитный территориальный буфер. И словно незаметным остался тот невидимый, неосязаемый, но самый прочный, созданный за это время, щит — буфер культурный. Потрепанный, подточенный, сквозящий, но всё ещё держащий удар. От сложных высокотехнологичных систем культурного доминирования класса «Tolstoy» до портативных комплексов развертывания локальной инфраструктуры типа «Khokhloma». Кто бы не пытался, что бы не пытался сделать с Россией, It is not you doing Russia, but it is Russia doing you. Её размеры, её культура, её колоссальное внутреннее «я» перемалывает и переваривает в себе всё. Пришёл в неё и в ней расстворился.

Автор — Денис Филин, известный также под псевдонимом  dizza36 (больше работ художника здесь). Ради интереса можно попробовать количество

dizza36 (больше работ художника здесь). Ради интереса можно попробовать количество подложек разных культур культур и эпох , совмещенных в одной работе, которая всё равно считывается как «своя».

dizza36 (больше работ художника здесь). Ради интереса можно попробовать количество

dizza36 (больше работ художника здесь). Ради интереса можно попробовать количество

Именно поэтому рядовому обывателю остаются непонятны и необходимость десоветизации, и кощунственные (для него) споры о Великой Отечественной войны. Какие могут быть обсуждения, когда вот они — наши — русские, а вот они — враги, немцы. В этой картине мира солдаты, бравшие Берлин в 1945-ом , стоят в одном ряду с казаками в Париже и воинами Дмитрия Донского. Пелевин — рядом с Солженицыным, а тот в одной когорте с Достоевским — «это всё моё, родное, это — Родина моя. Всех люблю на свете я».

Константин Васильев, «Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года», 1974 г.

И самые деликатные обсуждения того, что русские в СССР не получили, а потеряли, выглядят в глазах рядового человека не попыткой объяснить, а попыткой обокрасть — забрать то немногое, что ещё осталось.

Обратная сторона колоссальной культурной амортизации России заключается в том, что если какой-то язвевсе-таки удалось проникнуть в русский культурный ген, то эта болезнь будет сидеть там долго. Отсюда растут корни заблуждений типа «антисоветчик — значит русофоб» и «СССР — естественное органичное продолжение Царской России». Выкорчевать этот сорняк сможет только новая мощная экспансия — русская культурная экспансия.

Часто приходится слушать о «поддержке» культуры. Но русской культуре достаточно просто не мешать. «На пике политического кризиса 1993 года Белый Дом защищали военизированные формирования со стилизованными свастиками-„коловратами“ на рукавах. Простые обыватели, собиравшиеся штурмовать Останкино с булыжниками в руках, в интервью журналистам через слово повторяли „Мы, русские“. Спрос на национализм, на „русскость“, был колоссальным. Молодежь валила в патриотические кружки и ультраправые партии тысячами <...>. Из плохоньких динамиков теле- и радиоприемников лился восторженно звонкий голос Вики Цыгановой, отрабатывал спрос на русские романсы Малинин, пел реквием поруганной России Тальков. <...>. В Екатеринбурге ветераны Афганской войны организовывали выпуск комиксов „Велес“, главными героями которого были персонажи славянских былин и эпоса. Мальчишки во дворе, играя „в войну“, делились на не „фашистов“ и „советских“, а на „немцев“ и „русских“. Это было время осмысления и обретения себя. Время поиска своей новой, русской идентичности. Крупицы информации о том времени сегодня можно найти лишь на редких кадрах документальной хроники и в давно пропавшем из ротации фильме-вехе „Брат“, герой которого <...> вместил все представление о себе и своем месте в мире в одну фразу: „Не брат ты мне, гнида черножопая“. Да, это было гипертрофированное выражение себя, которое сегодня уже выглядит нелепо и пользуется успехом лишь у мелких маргиналов, но только таким оно и могло быть после 70-ти летнего забвения.» («Национализм и демократия. Такие разные, и все-таки вместе.»)

Увы, Россия почти не знала тех благословенных «двадцати лет покоя», здесь почти всегда что-то происходило и происходит (но разве не поэтому мы не уезжаем, а остаёмся здесь жить?). И находит свой отклик. Формализованный в визуальных образах, текстах, музыке, театре, в кино. И вот здесь, в холодной тени, отбрасываемой барскими спинами Михалковых и Бондарчуков, зиждется то настоящее и живое, прорастающее наперекор. То, после встречи с которым остается чувство, словно вышел из духоты на свежий воздух. И я говорю не о кокошниках с косоворотками. В том, чтобы прийти на заседание Рады в дорогом пиджаке, надетом поверх вышиванки, нет ничего ни сложного, ни умного. Речь идёт о том, о том, чего раньше не было, но теперь было создано — как продукт осмысления своего, уникального опыта, в чем узнаешь себя, и в чем отчетливо читается печать русского.

вторник, 26 апреля 2016 г.

четверг, 4 февраля 2016 г.

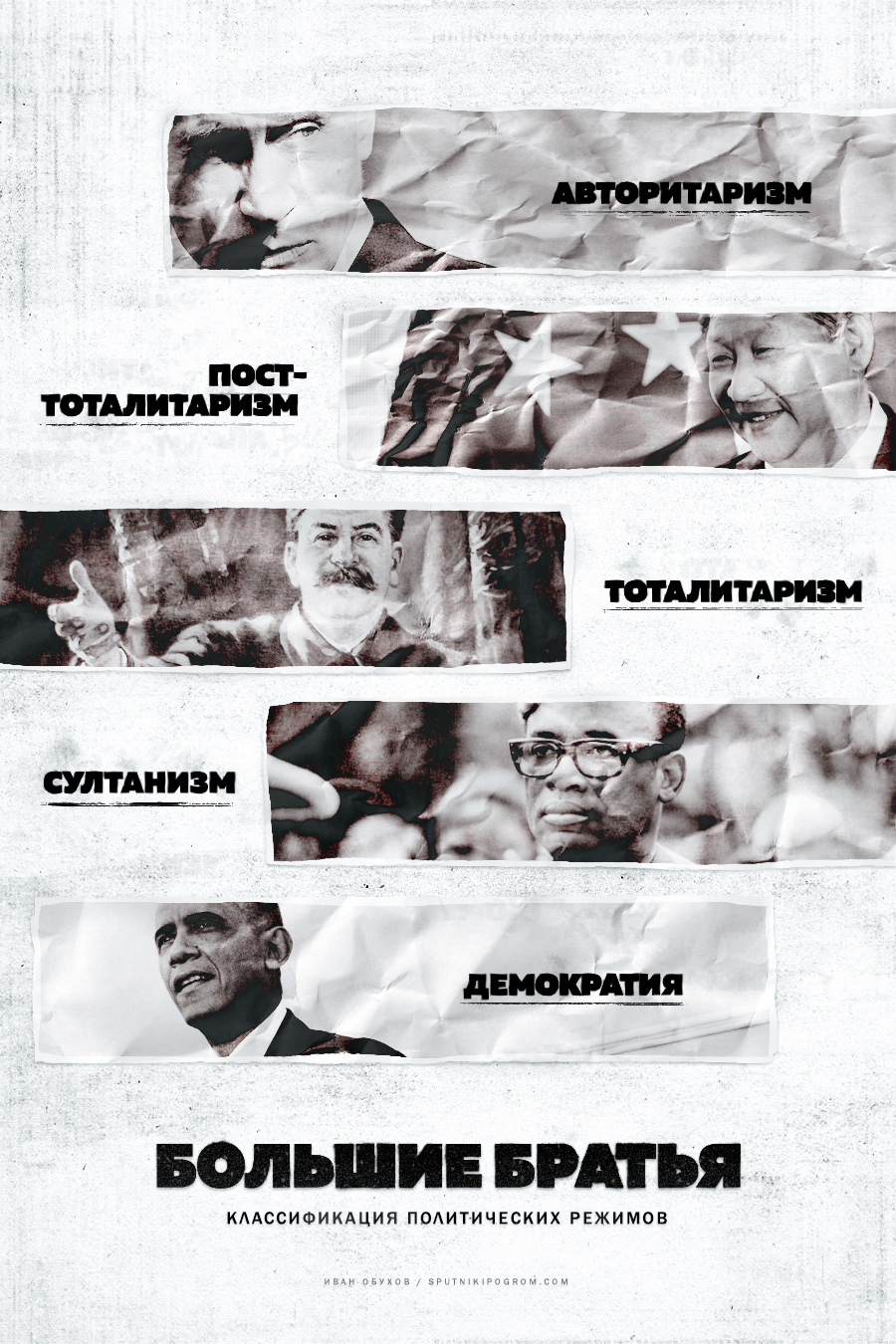

Пиксельное мышление

В книге «Блуда и МУДО» Алексей Иванов описал «пиксельное мышление» — вид упрощенного понимания окружающей реальности (наряду с «клиповым мышлением»). Эта вульгаризация оценки поведения и событий сопровождается потерей части качеств, присущих объекту познания, что приводит к огрублению картины мира наблюдателя, сужению широкого, сложного и цельного горизонта до узких, простых и дискретных элементов: «не служил — не мужик».

Такие квадратные «пиксели» — кирпичик к кирпичику — удобно складывать в общую схему: «всё, что не анархия — то фашизм». Но эта, созданная воображением, картинка будет соотноситься с реальностью примерно так же, как соотносятся между собой портрет взрослого человека, сделанный трехлетним ребенком, и сам человек: «точка, точка, запятая — вышла рожица кривая». И если в быту эту привычку можно снисходительно простить, то в ситуации, когда подобным образом начинают описывать масштабные явления, затрагивающие судьбу государств и народов («русского дурака бить — деньги брать»), местами становитсяпо-просту неуютно. Тем более, что чаще всего таким подходом грешат назойливые кликуши, отчего-то решившие, что их «пиксели» и есть единственно верное выражение чаяний нации.

Такие квадратные «пиксели» — кирпичик к кирпичику — удобно складывать в общую схему: «всё, что не анархия — то фашизм». Но эта, созданная воображением, картинка будет соотноситься с реальностью примерно так же, как соотносятся между собой портрет взрослого человека, сделанный трехлетним ребенком, и сам человек: «точка, точка, запятая — вышла рожица кривая». И если в быту эту привычку можно снисходительно простить, то в ситуации, когда подобным образом начинают описывать масштабные явления, затрагивающие судьбу государств и народов («русского дурака бить — деньги брать»), местами становится

Но как бороться с тем, что изначально заложено в человеческой природе? Человек не просто склонен к упрощению. Он и не может оценивать ситуацию иначе, кроме как опираясь на основание из уже имеющихся собственных представлений об объективной реальности. И если социальный бэкграунд человека более-менее насыщен и разнообразен, он способен адекватнее реагировать на внешние импульсы. Если же нет, то «Ты шавка или бон?» Вспомните, как вы сами не один раз ловили себя на мысли, что собеседник разговаривает не с вами, а со своим представлением о вас — со своими «пикселями», а то и вовсе — со своими внутренними демонами:«Что? Ты сейчас кого-то нахуй послал? Ты что, нашу Родину хуями обозвал?».

С другой стороны, некоторые необходимые упрощения в описании мира неизбежны. Вселенная едина, но единой «формулы всего» нет. Классическая механика описывается законами Ньютона, но для дешифровки процессов, протекающих в микромире, они не подойдут — здесь нужна уже квантовая физика. Мир един, но для его изучения мы разделяем единое знание на физику и математику, химию и биологию, астрономию и геологию. Разделяем условно, потому что где проходит четкая, жесткая граница между каждой из областей знания? В этих примерах тоже происходит «ограничивание» — вывод некоторых факторов за скобки рассматриваемого вопроса. Но при этом нам заранее известно, что для получения адекватных результатов берется часть от целого. Ещё пример. Попытайтесь вспомнить самые гениальные полотна, самые громкие постановки, самые известные памятники. Насколько полно они отражают окружающую, объективную реальность? Отражение, как математическая асимптота, стремится приблизиться к действительности, но никогда ей не станет.

Про те же грабли, только сбоку — в более прикладной плоскости — рассуждает героиня американской политической драмы House of Cards репортер Джанин Скорски:

С другой стороны, некоторые необходимые упрощения в описании мира неизбежны. Вселенная едина, но единой «формулы всего» нет. Классическая механика описывается законами Ньютона, но для дешифровки процессов, протекающих в микромире, они не подойдут — здесь нужна уже квантовая физика. Мир един, но для его изучения мы разделяем единое знание на физику и математику, химию и биологию, астрономию и геологию. Разделяем условно, потому что где проходит четкая, жесткая граница между каждой из областей знания? В этих примерах тоже происходит «ограничивание» — вывод некоторых факторов за скобки рассматриваемого вопроса. Но при этом нам заранее известно, что для получения адекватных результатов берется часть от целого. Ещё пример. Попытайтесь вспомнить самые гениальные полотна, самые громкие постановки, самые известные памятники. Насколько полно они отражают окружающую, объективную реальность? Отражение, как математическая асимптота, стремится приблизиться к действительности, но никогда ей не станет.

Про те же грабли, только сбоку — в более прикладной плоскости — рассуждает героиня американской политической драмы House of Cards репортер Джанин Скорски:

«Только в 20-м веке стали делать упор на таком понятии, как объективность. — Да, но факты есть факты. —92-ой год. Факт — телерепортаж: Джордж Буш-старший интересуется, как работает сканер на кассе в магазине — и его осмеивают. Другая сторона факта: ему показали новую модель, и вопрос был о том, чем она отличается от старой. Любознательность, а не невежество. Но вырванный из контекста эпизод получил иную окраску. Только полный набор фактов даёт настоящую объективность.»

Своего апогея «технология пикселей» достигла в современной пропаганде. Люди перестают доверять СМИ, считая ангажированными даже простые новостные выпуски, которые по определению должны быть беспристрастны. Наблюдая за экспрессивными выступлениями господ Соловьева и Киселева на центральных каналах, сложно отделаться от впечатления, что «все всё врут». Но на самом деле механика производства новостей несколько иная, чем «кругом враги, везде жыды, ничего нельзя сделать».

Полное освещение даже незначительного события требует огромных ресурсов. Для того, чтобы описать инцидент хотя бы в общих чертах, нужно, как минимум, выяснить кто, что, где, когда и почему сделал (что, где, когда, и почему произошло?). Дальше можно осветить лежащие на поверхности причины произошедшего. Зачастую, многие журналисты на этом и останавливаются. Свое ограничение накладывают и современные форматы, будь то телевидение, радио, печатная пресса, или даже интернет. Особенно интернет. Экспоненциально увеличивающийся объем информации в Сети приводит к сокращению информационных «квантов», которые человек в состоянии воспринять. От постов в ЖЖ — к заметкам в ВК, от них — к пресловутым 140 символам твиттера, от твиттера — к инстаграмму, чтобы уже даже не читать, а просто смотреть на красивую пикчу, получая из нее 90% информации об объекте. Чтение лонгридов становится чуть ли не элитарным актом. Именно в силу растущей сложности восприятия информации рядовым потребителем: «не асилил».

Так что полную, цельную, объемную картинку приходитсяпо-просту резать — обрезать «по краям» — до тех пор, пока не получится «пиксель», который сможет поместиться в свободной ячейке человеческого воприятия. А вот какую часть от целого отрезать — условную «левую» или условную «правую» (см. иллюстрацию), зависит от контекста. И коньюктуры.

Своего апогея «технология пикселей» достигла в современной пропаганде. Люди перестают доверять СМИ, считая ангажированными даже простые новостные выпуски, которые по определению должны быть беспристрастны. Наблюдая за экспрессивными выступлениями господ Соловьева и Киселева на центральных каналах, сложно отделаться от впечатления, что «все всё врут». Но на самом деле механика производства новостей несколько иная, чем «кругом враги, везде жыды, ничего нельзя сделать».

Полное освещение даже незначительного события требует огромных ресурсов. Для того, чтобы описать инцидент хотя бы в общих чертах, нужно, как минимум, выяснить кто, что, где, когда и почему сделал (что, где, когда, и почему произошло?). Дальше можно осветить лежащие на поверхности причины произошедшего. Зачастую, многие журналисты на этом и останавливаются. Свое ограничение накладывают и современные форматы, будь то телевидение, радио, печатная пресса, или даже интернет. Особенно интернет. Экспоненциально увеличивающийся объем информации в Сети приводит к сокращению информационных «квантов», которые человек в состоянии воспринять. От постов в ЖЖ — к заметкам в ВК, от них — к пресловутым 140 символам твиттера, от твиттера — к инстаграмму, чтобы уже даже не читать, а просто смотреть на красивую пикчу, получая из нее 90% информации об объекте. Чтение лонгридов становится чуть ли не элитарным актом. Именно в силу растущей сложности восприятия информации рядовым потребителем: «не асилил».

Так что полную, цельную, объемную картинку приходится

(Этот снимок стал настолько хрестомайтийным примером инструмента медиа-манипуляции , что мне даже не удалось установить источник появления этой фотографии)

Часто приходится слышать о «зависимых» и «независимых» СМИ. Предполагается, что «независимые» СМИ как раз и дают ту самую, полную, «необрезанную» картинку. Даже если опустить вопросы про источники финансирования, юридическую защищенность работников такого издания, и прочие тривиальные вопросы, то окажется, что «независимым» для человека является то СМИ, которое режет реальность на удобные для зрителя «пиксели», из которых он в состоянии сложить картину происходящего. Более того, это те «пиксели», которые клиент от «своего» СМИ и ожидает. Источник информации, который режет картинку по-другому , будет для такого человека «зависимым», «продажным», «ангажированным»: «я отказываюсь в это верить!». И наоборот.

Другими словами, «независимое» СМИ, по мнению рядового обывателя, должно давать универсальную картинку, оценка которой была бы одинакова независимо от того, кто эту оценку дает («раз я так думаю, значит так оно и есть»). Но как это сделать в ситуации уже озвученной неспособности самого человека воспринимать реальность полностью, беспристрастно, без вмешательства накопившихся стереотипов? И как это сделать в условияхограниченных возможностей журналиста? Ведь порой для того, чтобы добраться до сути проишествия, до природы существующих вещей и происходящих явлений, мало просто провести «журналистское расследование».

Суть же состоит в том, что любая, самая «объективная» картинка, неизбежно будет обрезана. Причина тому — перманентный конфликт интересов. Конфликт, вызванный ограниченностью ресурсов. Всего и на всех никогда не хватало и никогда не будет хватать. Это — ложь. Вся мировая история — это история развития общественных отношений, касающихся получения и распределения ограниченных ресурсов. И каждый из нас, я подчеркиваю — каждый — стоит на одной сторон этого конфликта. Хочет он того, или нет. Осознает ли это, или нет. И процесс независимого освещения действий и событий становится процессом выяснения и пояснения действий каждой стороны, участвующей в конфликте (интересов). И это освещение должно вестись с точки зрения, на которой нет места симпатиям, и уж конечно нет никаких «своих» и «чужих», никаких «правых», и никаких «виноватых». Только стороны. Только конфликт. Только выгоды, к которым стремятся стороны. Но готовы ли вы к тому, чтобы видеть такую картинку? Без мнений, без пристрастий, без подсказок «за кого болеть»?

В тестах на определение профессиональной ориентации можно встретить такой пункт. Испытуемому дают список человеческих качеств и предлагают дать свою оценку каждому из них. Перечень включает такие характеристики, как «стеснительность», «наглость», «вежливость», «упрямство», «любопытство», имногое-многое другое. Тестируемый должен отнести каждое свойство к одной из двух категорий — «хорошее» это качество, или «плохое». Как можно догадаться, одинаковой, универсальной картины распределения результатов тут не будет: «что русскому хорошо — то немцу смерть!»

Вся человеческая природа — это природа конфликта. Плюс ко всему, конфликт — это процесс,т. е. совокупность действий и результатов действий, кои результаты могут становится причиной новых действий. И в этом котлеобщественно-политической жизни варятся и вчерашние союзники, и завтрашние противники, и старые ходы, и новые комбинации, и упущенные шансы, и появляющиеся возможности. Но привычка делить всё на «хорошее» и «плохое», на чёрное и белое, на друзей и врагов — она остается. На долгие годы. И мешает заглянуть на границу этого добровольного деления. Отсюда же растут корни шизофренического заукраинства тех, кто еще вчера бил себя в патриотическую русскую грудь:

Есликакие-то действия предпринимает Путин, значит эти действия нужно обязательно осуждать. Если что-то идет в ущерб Путину, значит эти действия нужно обязательно поддерживать.

Суть же состоит в том, что любая, самая «объективная» картинка, неизбежно будет обрезана. Причина тому — перманентный конфликт интересов. Конфликт, вызванный ограниченностью ресурсов. Всего и на всех никогда не хватало и никогда не будет хватать. Это — ложь. Вся мировая история — это история развития общественных отношений, касающихся получения и распределения ограниченных ресурсов. И каждый из нас, я подчеркиваю — каждый — стоит на одной сторон этого конфликта. Хочет он того, или нет. Осознает ли это, или нет. И процесс независимого освещения действий и событий становится процессом выяснения и пояснения действий каждой стороны, участвующей в конфликте (интересов). И это освещение должно вестись с точки зрения, на которой нет места симпатиям, и уж конечно нет никаких «своих» и «чужих», никаких «правых», и никаких «виноватых». Только стороны. Только конфликт. Только выгоды, к которым стремятся стороны. Но готовы ли вы к тому, чтобы видеть такую картинку? Без мнений, без пристрастий, без подсказок «за кого болеть»?

В тестах на определение профессиональной ориентации можно встретить такой пункт. Испытуемому дают список человеческих качеств и предлагают дать свою оценку каждому из них. Перечень включает такие характеристики, как «стеснительность», «наглость», «вежливость», «упрямство», «любопытство», и

Вся человеческая природа — это природа конфликта. Плюс ко всему, конфликт — это процесс,

Если

И ни слова о самой России!

На этом жеобщественно-политическом поле пасутся и многонациональные либералы, для которых существует только Путин, и только вечная, святая борьба с «режимом». Для этих людей не существует ни русского народа, ни русских интересов, для них не существует даже самой России. Это нам может показаться странным поступок условной Марии Гайдар ( m_gaidar), принявшей предложение о работе в украинской администрации.

m_gaidar), принявшей предложение о работе в украинской администрации.

На этом же

m_gaidar), принявшей предложение о работе в украинской администрации.

m_gaidar), принявшей предложение о работе в украинской администрации.

Но в её картине мира нет пикселя «Россия», но есть «площадка» для «работы». Предложат работу в Грузии/Чехии/Израиле — why not? Человек мира — свободный человек. «Молодой» (пиксель) «образованный» (пиксель) «профессионал» (пиксель). Практически ролевая модель. Модель, на словах претендующая на сооответствиеуниверсальным принципам «добра» и «справедливости», а на деле неизбежно отрабатывающая интересы одной из конкурирующих сторон. Хочется того, или нет. Осознается ли это, или нет.

А теперь подумайте, и скажите, чьи интересыпо-настоящему защищают все те государственные охранители, громкие речи которых нам приходится выслушивать каждый день?

По-настоящему важный вопрос здесь не в том, какой картинке верить, а в том — на чьей стороне быть.

И вот этот выбор, пока что, каждый вправе сделать сам. И некоторые его уже сделали.

А теперь подумайте, и скажите, чьи интересы

И вот этот выбор, пока что, каждый вправе сделать сам. И некоторые его уже сделали.

суббота, 1 августа 2015 г.

Осень '16

Дата проведения следующих парламентских выборов назначена на 18 сентября 2016 года. До одного из ключевых событий федерального электорального цикла еще больше года, но подготовка партий к выборам в Государственную Думу Российской Федерации уже началась. Это движение прослеживается в возросшей озабоченности партийных руководителей репутационными рисками. Например, во фракции «Единая Россия» во избежание озвучивания «провокационных» заявлений, действует экспертный совет, проводящий предварительное рассмотрение всех депутатских инициатив. Другим маркером начавшейся подготовки к выборам является начало процесса формирования предвыборных списков партий, где ключевой момент, разумеется, это имя человека, возглавляющего список. На парламентских выборах, которые пройдут осенью 2016 года, список «Единой России» возглавит глава кабинета министров и лидер партии Дмитрий Медведев.

Согласно текущему списку Министерства юстиции, на территории Российской Федерации действуют 78 зарегистрированных партий. Но если проследить динамику электоральных циклов с формирования Государственной Думы IV созыва, из этого обилия четко выделяются основные фавориты. В IV, V и VI созывах сохраняли свое присутствие 3 политические партии: это «Единая Россия», «КПРФ» и «ЛДПР». В V и VI созывах к этой троице «победителей» присоединилась «Справедливая Россия». Такое постоянство результатов даёт основания полагать, что существующее электоральное равновесие между четырьмя ключевыми партиями сохранится и впредь и предстоящая предвыборная борьба развернется именно между этими четырьмя сторонами.

И главный вопрос, которому предстоит сохранить свою актуальность вплоть до 18 сентября 2016 года — какую роль в междупартийном противоборстве предстоит сыграть Владимиру Путину — человеку, с которым в «электоральном бессознательном» ассоциируется уже не только сама «Единая Россия» как политическая организация, но и все современное политическое российское устройство.

На парламентских выборах 2007 года «ЕР» получило рекордные по тем временам 64% голосов, обеспечив себе тем самым конституционное большинство в Думе. Залогом успеха стало то, что партийный список возглавлял Владимир Путин. На выборах 2011 года партийный список возглавил Дмитрий Медведев, и «Единая Россия» получила на выборах 49% голосов избирателей. Фигура Владимира Путина в обоих случаях являлась ключевой. Формально не являясь членом партии (которая, к слову, создавалась именно для обеспечения представительства Путина в Думе), ему удается сохранять позицию и влияние, которое наиболее удачно было бы охарактеризовать как роль «арбитра».

Этот «арбитр», за счет грамотных политических, административных и pr-действий умело сохраняет за собой весомый «запас прочности» в виде серьёзного электорального веса (80% на фоне возвращения Крыма). И, притом, веса персонального, привязанного только к личности самого Путина, который, являясь ключевой, центровой фигурой сложившейся в 2000—2010 гг. политической системы, умудряется находится «вне» и «над» происходящими событиями, каждый раз играя с дистанцией — то приближаясь к информационному поводу, если оно потенциально может принести выигрышные очки, то удаляясь от него, если событие сопровождается в обществе негативными коннотациями.

Таким образом, решаются две ключевые задачи Президента во внутренней политике — поддержание образа незыблемого лидера, и постоянное накопление политического капитала. Затем накопленное политическое влияние публично передается другим политическим игрокам, обладающим меньшим политическим весом. Так, чтобы электорат мог правильно интерпретировать «пожелания» главного «арбитра» — Владимира Путина.

Согласно результатам исследования Эдварда Льюиса Кинана, опубликованном им в научном журнале «The Russian Review» («Muscovite Political Folkways»), описанная выше модель политического управления берет свои корни в традиционном российском культурном коде. Здесь можно провести параллель с тем, как самый авторитетный мужчина внутри общины формально «предлагает» свои «мысли» для «обсуждения» между остальными членами, но так как опыт, связи, возможности, и, в конце концов, тот же авторитет остальных членов группы ниже, то большинство предпочитает довериться мнению «вожака». Это решение не нужно рассматривать как ущемление или отстранения от власти. Зачастую рядовым избирателям комфортнее делегировать своё участие в политическом процессе третьей стороне. Схема, выработанная Владимиром Путиным, неоднократно продемонстрировала свою работоспособность. Она не выглядит как «навязывание», а как «совет», «подсказка» сомневающемуся.

В ключе предстоящих событий есть все оснований полагать, что для сторонних наблюдателей подобные«знаки-указатели» будут поступать именно в сторону «Единой России». Ситуационной создание «Объединенного народного фронта» было вызвано необходимостью увеличить дистанцию между «Единой Россией», обраставшей негативными ассоциациями, и личностью Владимира Путина. На сегодня эта задача решена, подтверждением чему может служить исчезновение упоминаний о деятельности ОНФ — как отдельно, так и в связке с Путиным.

В обозримом будущем стоит ожидать повышенное внимание и поддержку со стороны Путина в адрес Дмитрия Медведева лично, и партии «Единая Россия», в общем. Неявный нюанс, который будет сопровождать весь этот процесс — это тонкая грань, на которой придется балансировать Администрации Президента, чтобы, с одной стороны, дать достаточный объем поддержки Медведеву и ЕР, с другой стороны — не переусердствовать с этой поддержкой, которая может спровоцировать новые амбиции Медведева и его команды, крайне неуместные в свете последующих президентских выборов 2018 года.

воскресенье, 5 июля 2015 г.

Подписаться на:

Сообщения (Atom)